○セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱

平成24年12月1日

教育委員会要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として,セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

一 セクシュアル・ハラスメント

他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

二 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題

セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(校長の責務)

第3条 校長は,職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため,セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 校長は,セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出,当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

3 校長は,セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除を図るため,職員に対し,必要な研修を実施する等その趣旨の徹底に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,職員が認識すべき事項及びセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について別紙1に定める指針に従い,セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 職員を監督する地位にある者(校長を除く。)は,良好な勤務環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切に対処しなければならない。

(苦情相談への対応)

第5条 セクシュアル・ハラスメントに関する職員からの苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を受け付けるため,相談員を配置する。

2 相談員は,校長,教頭及び校長が指名する男女各1名の職員並びに保護者の中から校長が指名する2名の者とする。なお,相談員全員の氏名については,関係者への周知を徹底するものとする。

3 相談員は,苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により,当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において,相談員は,苦情相談への対応について別紙2に定める指針に従い,関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た秘密を厳守しなければならない。

4 相談員は,必要に応じ,相談者の意向を確認の上,他の相談員と相互に連携して当該問題の解決を図ることができる。

5 職員は,第2項に掲げる相談員への苦情相談のほか,門川町教育委員会及び宮崎県教育庁教職員課への苦情相談を行うことができる。

(苦情相談の報告)

第6条 職員を監督する地位にある者は,苦情相談の報告を受けた場合には,速やかに門川町教育委員会まで報告するものとする。また,苦情相談の有無については,定期的に報告するものとする。

附則

この告示は,平成24年12月1日から施行する。

附則(令和元年10月18日教育委員会告示第4号)

この告示は,公表の日から施行する。

別紙1

セクシュアル・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項についての指針

第1 セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」」という。)をしないようにするために職員が認識すべき事項

1 意識の重要性

セクハラをしないようにするためには、職員の一人一人が、次の事項の重要性について十分認識しなければならない。

(1) お互いの人格を尊重しあうこと。

(2) お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。

(3) 相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。

(4) 性別による優劣の意識をなくすこと。

2 基本的な心構え

職員は、セクハラに関する次の事項について十分認識しなければならない。

(1) 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、セクハラに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。

具体的には、次の点について注意する必要がある。

① 親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。

② 不快に感じるか否かには個人差があること。

③ この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。

④ 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。

(2) 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。

(3) セクハラであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。

セクハラを受けた者が、職場の人間関係等を考え、拒否することができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないことを十分認識する必要がある。

(4) 職場におけるセクハラにだけ注意するのでは不十分であること。

例えば、職場の人間関係がそのまま持続する歓迎会の酒席のような場において、職員が他の職員にセクハラを行うことは、職場の人間関係を損ない勤務環境を害するおそれがあることから、勤務時間外におけるセクハラについても十分注意する必要がある。

(5) 職員間のセクハラにだけ注意するのでは不十分であること。

児童生徒やその保護者など、職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者及び委託契約又は派遣契約により同じ職場に勤務する者との関係にも注意しなければならない。

3 セクハラになり得る言動

セクハラになり得る言動として、例えば、次のようなものがある。

(1) 職場内外で起きやすいもの

① 性的な内容の発言関係

ア 性的な関心、欲求に基づくもの

a スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。

b 聞くに耐えない卑わいな冗談を交わすこと。

c 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」、「もう更年期か」などと言うこと。

d 性的な経験や性生活について質問すること。

e 性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。

イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの

a 「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。

b 「男の子、女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと、相手の人格を認めないような呼び方をすること。

② 性的な行動関係

ア 性的な関心、欲求に基づくもの

a ヌードポスター等を職場に貼ること。

b 雑誌等の卑わいな写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。

c 身体を執ように眺め回すこと。

d 食事やデートにしつこく誘うこと。

e 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙、電子メールを送ったりすること。

f 身体に不必要に接触すること。

g 浴室や更衣室等をのぞき見すること。

イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの

女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。

(2) 主に職場外において起こるもの

ア 性的な関心、欲求に基づくもの

性的な関係を強要しようとすること。

イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの

a カラオケでのデュエットを強要すること。

b 酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること。

4 懲戒処分

セクハラの態様等によっては信用失墜行為や全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して、懲戒処分に付されることがある。

第2 職場の構成員として良好な勤務環境を確保するために認識すべき事項

勤務環境はその構成員である職員の協力の下に形成される部分が大きいことから、セクハラにより勤務環境が害されることを防ぐため、職員は、次の事項について、積極的に意を用いるように努めなければならない。

1 職場内のセクハラについて問題提起する職員をいわゆるトラブルメーカーと見たり、セクハラに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけたりしないこと。

職場におけるミーティングを活用することなどにより解決することができる問題については、問題提起を契機として、良好な勤務環境の確保のために皆で取り組むことを日頃から心がけることが重要である。

2 職場からセクハラに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために、周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。

具体的には、次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要がある。

(1) セクハラが見受けられる場合は、職場の同僚として、注意を促すこと。

セクハラを契機として、勤務環境に重大な悪影響が生じたりしないうちに、機会をとらえて職場の同僚として注意を促すなどの対応をとることが必要である。

(2) 被害を受けていることを見聞きした場合には、声をかけて相談に乗ること。

被害者は「恥ずかしい」、「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」などとの考えから、他の人に対する相談をためらうことがある。被害を深刻にしないように、気が付いたことがあれば、声をかけて気軽に相談に乗ることも大切である。

3 職場においてセクハラがある場合には、第三者として気持ちよく勤務できる環境づくりをする上で、上司等に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。

第3 セクハラに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる事項

1 基本的な心構え

職員は、セクハラを受けた場合にその被害を深刻にしないために、次の事項について認識しておくことが望まれる。

(1) 一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと。

セクハラを無視したり、受け流したりしているだけでは、必ずしも状況は改善されないということをまず認識することが大切である。

(2) セクハラに対する行動をためらわないこと。

「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」、「恥ずかしい」などと考えがちだが、被害を深刻なものにしない、他に被害者をつくらない、さらにはセクハラをなくすことは自分だけの問題ではなく良い勤務環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して行動することが求められる。

2 セクハラによる被害を受けたと思うときに望まれる対応

職員はセクハラを受けた場合、次のような行動をとるよう努めることが望まれる。

(1) 嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。

セクハラに対しては毅然とした態度をとること、すなわち、はっきりと自分の意思を相手に伝えることが重要である。直接相手に言いにくい場合には、手紙等の手段をとるという方法もある。

(2) 信頼できる人に相談すること。

まず、職場の同僚や知人等身近な信頼できる人に相談することが大切である。各職場内において解決することが困難な場合には、職場外の相談機関に相談する方法を考える。なお、相談するに当たっては、セクハラが発生した日時、内容等について記録しておくことが望ましい。

第4 苦情相談窓口

1 相談窓口

(1) 門川町教育委員会教育総務課人事担当

直通電話:0982―63―1140 内線267

(2) 教育庁教職員課学校人事担当

直通電話:0985―26―7241

メールアドレス:[email protected]

別紙2

セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針

第1 基本的な心構え

職員からの苦情相談に対応するに当たっては、相談員は次の事項に留意する必要がある。

1 被害者を含む当事者にとって、適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。

2 事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。

3 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。

第2 苦情相談の進め方

1 苦情相談を受ける際に相談員が留意すべき事項

(1) 相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力すること。

(2) 実際に苦情相談を受けるに当たっては、その内容を相談員以外の者に見聞されないよう、周りから遮断した場所で行うこと。

2 相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項

苦情相談を行う職員(以下「相談者」という。)から事実関係を聴取するに当たっては、次の事項に留意する必要がある。

(1) 相談者の求めるものを把握すること。

将来の言動の抑止等、今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるものであるのか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動への対応を求めるものであるのかについて把握すること。

(2) 対応の時間的な余裕(緊急性)の有無を確認すること。

相談者の心身の状況に鑑み、苦情相談への対応に当たりどの程度の時間的余裕があるのかを把握すること。

(3) 相談者の主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。

特に相談者が被害者の場合、セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受けた心理的な影響から必ずしも理路整然と話すとは限らず、むしろ脱線することも十分想定されるが、事実関係を把握することは極めて重要であるので、忍耐強く聴くよう努めること。

(4) 事実関係については、次の事項を中心に把握すること。

① 当事者(被害者及び加害者とされる職員)間の関係

② 問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。

③ 相談者は、加害者とされる職員に対してどのような対応をとったか。

④ 相談者の対応を受け、加害者とされる職員はどうしたか。

⑤ 他の相談員に対する相談を行っているか。

⑥ 当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのか。

(5) 聴取した事実関係等を相談者に確認すること。

聞き間違えの修正及び聞き漏らした事項並びに言い忘れた事項の補充のため、聴取事項を書面で示したり、復唱するなどして相談者に確認すること。

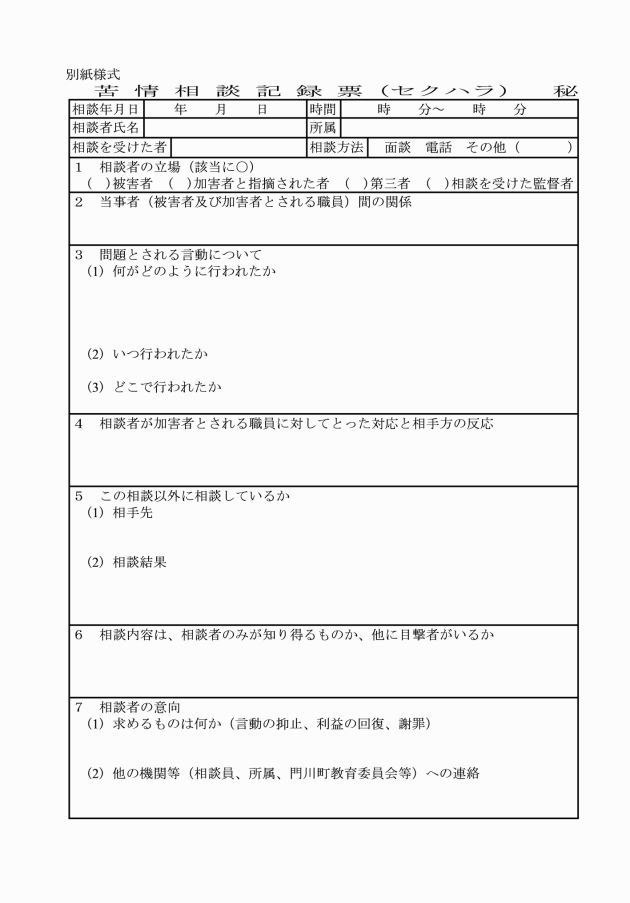

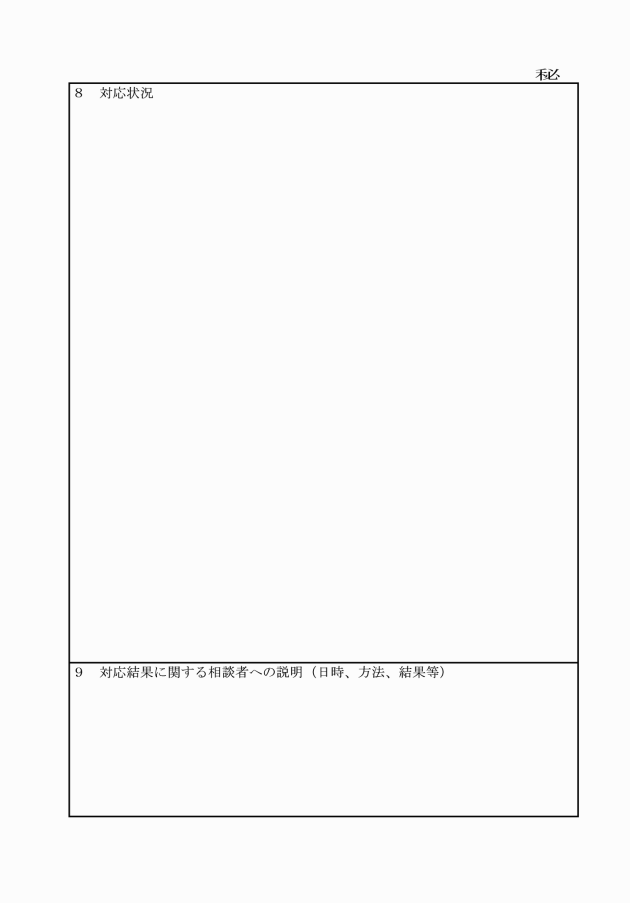

(6) 聴取した事実関係等については、苦情相談記録票(別紙様式)により、必ず記録するとともに、記録した苦情相談記録票の写しを速やかに門川町教育委員会に送付すること。

3 加害者とされる職員からの事実関係等の聴取

(1) 原則として、加害者とされる職員から事実関係を聴取する必要がある。ただし、セクハラが職場内で行われ比較的軽微なものであり、対応に時間的余裕がある場合などは、校長等の観察、指導による対応が適切な場合も考えられるので、その都度適切な方法を選択して対応する。

なお、事実関係の聴取については、原則として校長が行うが、校長自身が加害者とされる事案については、教職員課が実施するものとする。

(2) 加害者とされる者から事実関係等を聴取する場合には、相談者の了解を得た上で実施すること。聴取の際には、加害者とされる者に対して十分な弁明の機会を与え、いきなり加害者扱いとしないこと。

(3) 加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、その主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聴くなど、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切に対応すること。

4 第三者からの事実関係等の聴取

職場内で行われたとされるセクハラについて、当事者間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合などは、第三者から事実関係等を聴取することも必要である。この場合、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切に対応すること。

5 相談者に対する説明

苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者に説明すること。

6 その他

職員からの苦情相談はないものの、門川町教育委員会が特に必要と認めた場合には、苦情相談を受けた場合に準じて対応すること。

第3 問題処理のための具体的な対応例

苦情相談に対応するに当たっては、セクハラに関して相当程度の知識を持ち、個々の事例に即して柔軟に対応することが基本となることは言うまでもないが、具体的には、事例に応じて次のような対処が方策として考えられる。

1 セクハラを受けたとする職員からの苦情相談

(1) 職員の監督者等に対し、加害者とされる職員に指導するよう要請する。

(例)

職場内で行われるセクハラのうち、その対応に時間的な余裕があると判断されるものについては、職場の監督者等に状況を観察するよう要請し、加害者とされる職員の言動のうち問題があると認められるものを適宜注意させる。

(2) 加害者に対して直接注意する。

(例)

性的なからかいの対象にするなどの行為を頻繁に行うことが問題にされている場合において、加害者とされる職員は親しみの表現として発言等を行っており、それがセクハラであるとの意識がない場合には、加害者とされる職員に対し、その行動がセクハラに該当することを直接注意する。

(3) 被害者に対して指導、助言をする。

(例)

職場の同僚から好意を抱かれ食事やデートにしつこく誘われるが、相談者がそれを苦痛に感じている場合については、相談者自身が相手の職員に対して明確に意思表示をするよう助言する。

(4) 当事者間のあっせんを行う。

(例)

被害者がセクハラを行った加害者に謝罪を求めている場合において、加害者も自らの言動について反省しているときには、被害者の要求を加害者に伝え、加害者に対して謝罪を促すようあっせんする。

(5) 人事上必要な措置を講じるため、門川町教育委員会との連携をとる。

(例)

セクハラの内容がかなり深刻な場合で信用失墜行為や全体の奉仕者にふさわしくない非行などに該当すると判断される場合などには、懲戒処分等の措置をとることも必要となるので、門川町教育委員会と十分連携をとる。

2 セクハラであるとの指摘を受けたが納得がいかない旨の相談

(例)

昼休みに自席で週刊誌のグラビアのヌード写真を周囲の目に触れるように眺めていたところ、隣に座っている同僚の女性職員から、他の職員の目に触れるのはセクハラであるとの指摘を受けたが、納得がいかない旨の相談があった場合には、相談者に対し、周囲の目が不快に感じる以上はセクハラに当たる旨注意喚起をする。

3 第三者からの苦情相談

(例)

同僚の女性職員がその上司から性的なからかいを日常的に繰り返し受けているのを見て不快に思う職員から相談があった場合には、同僚の女性職員及びその上司から事情を聴き、その事実がセクハラであると認められる場合には、その上司に対して監督者を通じ、又は相談員が直接に注意を促す。

(例)

臨時職員及び非常勤職員に執ようにつきまとったり、その身体に不必要に触る職員がいるが、臨時職員及び非常勤職員である本人は、立場が弱いため苦情を申し出ることをしないような場合について第三者から相談があったときには、本人から事情を聴き、事実が認められる場合には、本人の意向を踏まえた上で、監督者を通じ、又は相談員が直接に加害者とされる職員から事情を聴き、注意する。