○門川町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和2年3月6日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は,民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度について,精神上の障がいにより事理を弁識する能力が低下している高齢者,知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)の利用を支援する成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定め,要支援者の福祉を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「町長による審判請求」とは,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による町長による審判の請求をいう。

2 この要綱において「成年後見人等」とは,成年後見人,保佐人又は補助人をいう。

3 この要綱において「成年被後見人等」とは,成年被後見人,被保佐人又は被補助人をいう。

4 この要綱において「住所地特例対象者」とは,介護保険法(平成9年法律第123条)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所中の本町の被保険者,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123条)第19条第3項に規定する特定施設に入所中の本町の支給決定者,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項に規定する病院等に入院中の本町の被保険者,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項に規定する病院等に入院中の本町の被保険者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により,施設に被保護者を入所させ,若しくは養護又は介護扶助を委託して行う場合について,本町が保護を実施する者をいう。

5 この要綱において「報酬」とは,家庭裁判所が家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項,第31項又は第50項の規定により決定した報酬をいう。

6 この要綱において「審判費用」とは,町長による審判請求に係る費用をいう。

7 この要綱において「預貯金等の額」とは,預貯金,現金,有価証券等,現金化できる資産(日常生活を営む上で必要な資産を除く。)及び負債の合計額をいう。

(事業の内容)

第3条 この要綱による事業(以下「事業」という。)の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 町長による審判請求

(2) 家事事件手続法の規定に基づく審判前の保全処分の請求

(3) 第1号に定める町長による審判請求によって家庭裁判所から選任された成年後見人等に係る報酬の全部又は一部の助成

(4) 町長以外の者による審判請求によって家庭裁判所から選任された成年後見人等に係る報酬の全部又は一部の助成

(1) 町内に住所を有する者。ただし,他市町村の住所地特例対象者を除く。

(2) 町外の市町村に住所を有する者のうち,第2条第4項に規定する住所地特例対象者

(3) 前2号の規定にかかわらず,町長が必要と認めた者は,助成の対象とすることができる。

(町長による審判請求の考察事項)

第5条 町長は,町長による審判請求を行うに当たっては,要支援者に関し,次の各号に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 要支援者の事理を弁識する能力の程度

(2) 要支援者の配偶者及び二親等以内の親族の存否

(3) 配偶者及び二親等以内の親族による要支援者保護の可能性

(4) 要支援者又は配偶者及び四親等以内の親族による審判請求が行われる見込み

(5) 町長による審判請求以外の支援策の有無

(6) 町長による審判請求により見込まれる効果

(町長による審判請求の手続)

第6条 審判請求に係る申立書,添付書類,予納すべき費用等の手続は,要支援者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

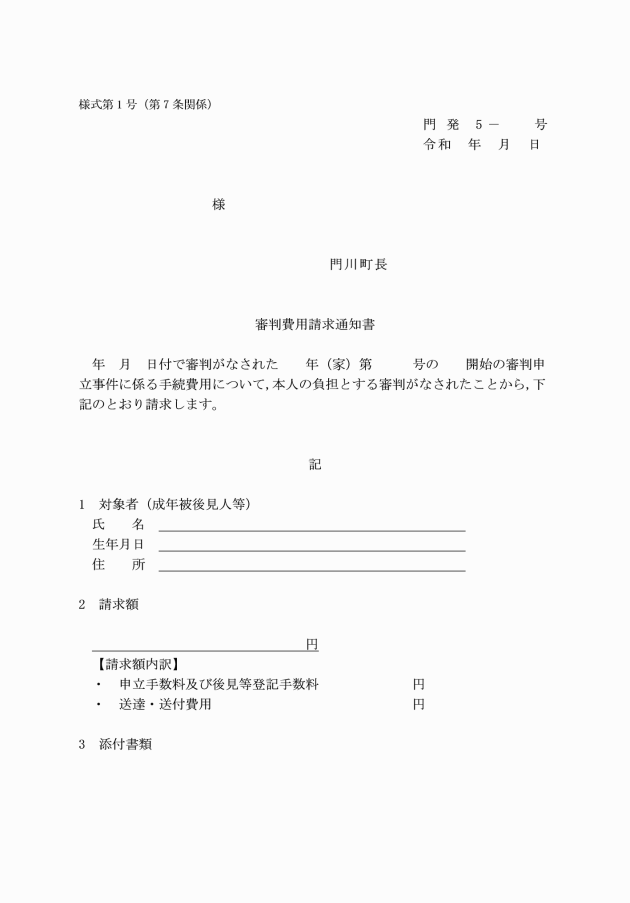

(町長による審判請求の費用)

第7条 町長は,家事事件手続法第28条第1項の規定により,審判費用を負担する。ただし,町長による審判請求時に,要支援者が有する預貯金等の額が申立て日以後2か月以内の収支状況を考慮して280,000円以上になる場合は,家庭裁判所に対し,審判費用を要支援者に負担させるよう同条第2項の規定に基づく命令を求める審判請求を行うものとする。

(審判前の保全処分)

第8条 町長は,町長による審判請求を行う場合において,要支援者の財産の保全のため,特に必要があると認められるときは,家庭裁判所に対し家事事件手続法第126条第1項,第134条第1項又は第143条第1項の規定に基づく審判前の保全処分を求めるものとする。

2 町長は,前項の規定に基づく審判前の保全処分の請求を行う場合において,財産管理人について成年後見人等と同等の権限に基づく支援が必要であると認められるときは,家庭裁判所に対し家事事件手続法第126条第2項,第134条第2項又は第143条第2項の規定に基づく命令を行うよう請求するものとする。

(成年後見人等に係る報酬の助成)

第9条 町長は,成年後見人等が報酬付与の審判請求をした場合,その請求対象期間の最終日に成年被後見人等が有する預貯金等の額が460,000円以下であるときは,報酬の全部又は一部を,その成年被後見人等に対し予算の範囲内で助成することができる。

2 町長は,成年被後見人等死亡後に報酬付与の審判請求が行われた場合,成年後見人等が家庭裁判所に対し事務終了の報告をした日に成年被後見人等だった者が有している預貯金等の額が240,000円以下であるときは,報酬の全部又は一部を,その成年後見人等に対し予算の範囲内で助成することができる。ただし,報酬助成の請求対象期間の最終日は,本人の死亡日とする。

5 前項ただし書の規定により報酬助成上限額の算定を行う場合において,1か月に満たない日数があるときは,当該1か月に満たない日数に係る報酬助成上限額については,日割計算により算出するものとする。この場合において,100円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

6 成年後見人等のうち,民法第725条に規定する親族が成年後見人等に就任している場合は,報酬助成は行わないものとする。

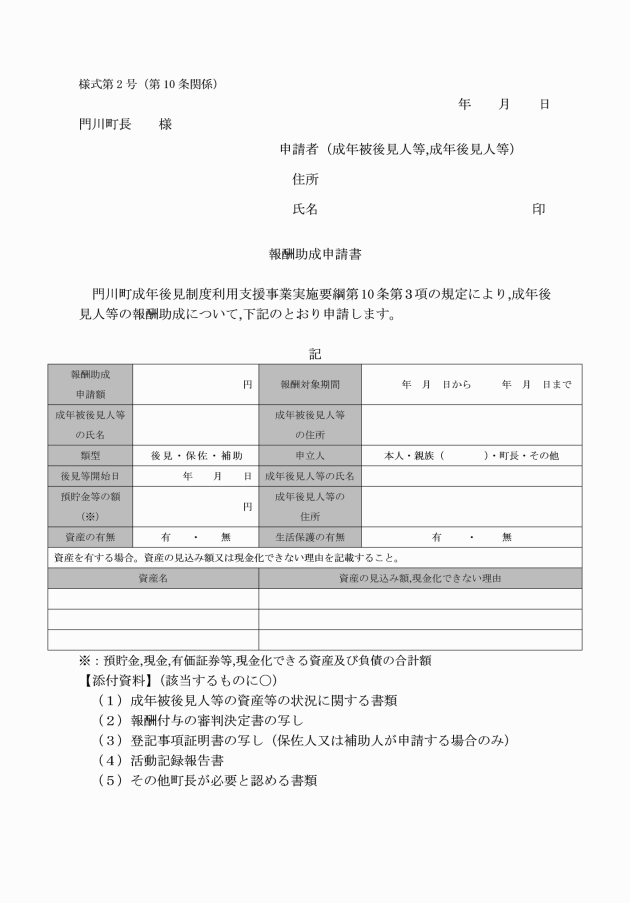

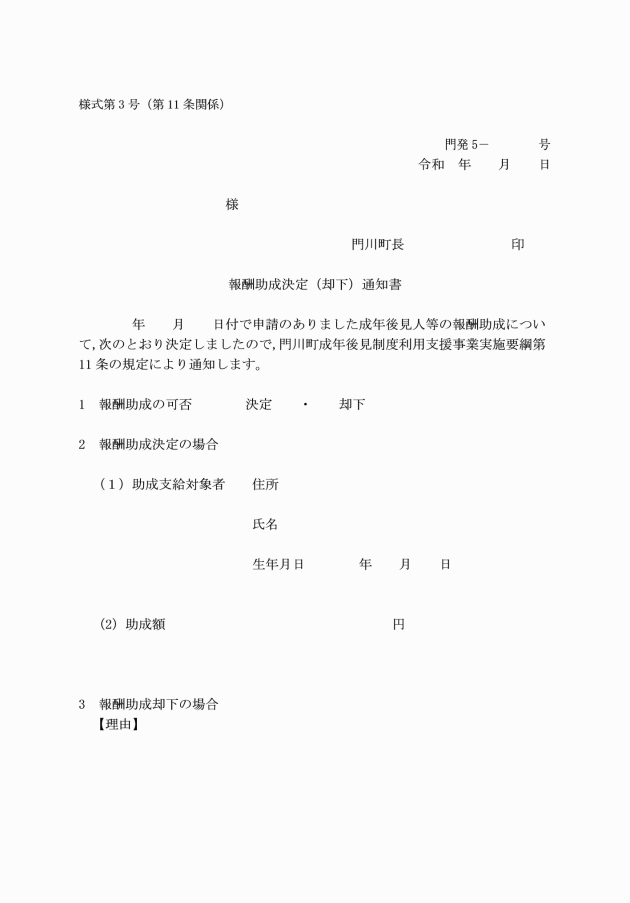

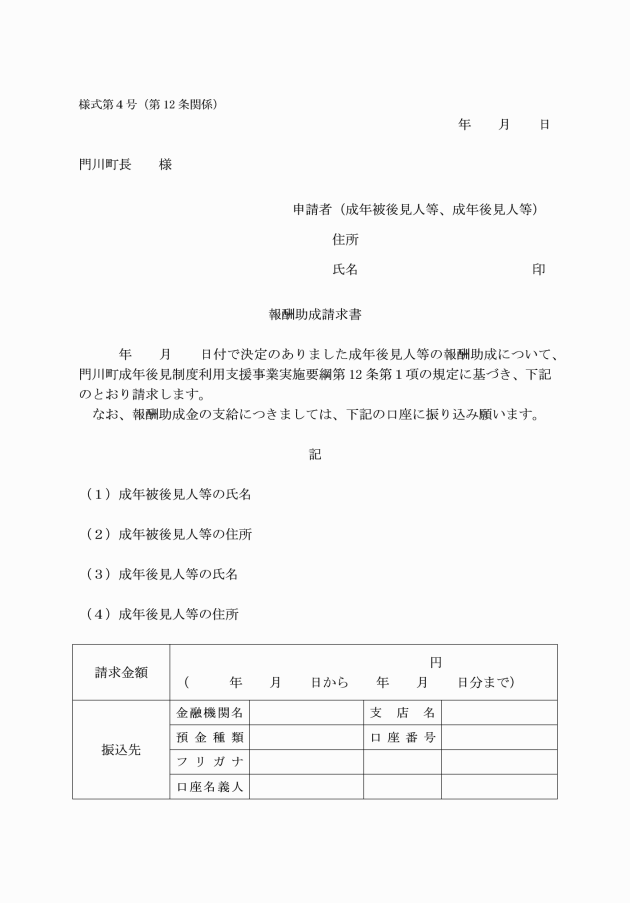

(助成の申請等)

第10条 成年後見人等に対する報酬の助成を申請できる者(以下「申請者」という。)は,報酬助成の対象となる成年被後見人等又はその成年後見人等とする。

3 申請者は,報酬助成を受けようとするときは,報酬助成申請書(様式第2号)により,町長に申請しなければならない。

4 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 成年被後見人等の資産等の状況に関する書類

(2) 報酬付与の審判決定書の写し

(3) 活動記録報告書

(4) その他町長が必要と認める書類

5 保佐人又は補助人は,前項に掲げる書類に加え,助成の申請日からおおむね3か月前以内の登記事項証明書の写しを添付するものとする。ただし,保佐人又は補助人から,保佐又は補助の代理行為について,審判確定以降変更がないことの届出があった場合はこの限りではない。

(助成金の返還)

第13条 町長は,申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは,交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,別に町長が定める。

附則

1 この告示は,令和2年4月1日より施行する。

2 門川町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成26年告示第8号)は,これを廃止する。

別表1(第9条関係)

(1) 第9条第1項の場合の助成額の算定方法

預貯金等の額 | 算定方法 | |

220,000円以下 | 報酬額と報酬助成上限額を比較して少ない額 | |

220,000円を超える | (A)が助成額 | (A)報酬額-(預貯金等の額-22万円)<(B)報酬助成上限額のとき |

(B)が助成額 | (A)報酬額-(預貯金等の額-22万円)≧(B)報酬助成上限額のとき | |

(2) 第9条第2項の場合の助成額の算定方法

預貯金等の額 | 算定方法 |

240,000円以下 | 報酬額から預貯金等の額を引いた額と報酬助成上限額を比較して少ない額 |

別表2

第9条第4項ただし書に定める報酬助成上限額

月額 | 20,000円 |

報酬助成上限額の算定方法 | 【算定方法】:20,000円×請求対象期間中の月数 ※ただし,月途中に後見等開始又は被後見人等が死亡した月については(20,000円×当該月に後見等を担った日数÷当該月の総日数)とする。 |