○門川町公害防止条例施行規則

昭和47年9月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町公害防止条例(昭和47年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(騒音発生施設)

第3条 条例第2条第1項第2号の規則で定める施設は,別表第1に掲げる施設とする。

(特定建設作業)

第4条 条例第2条第1項第3号の規則で定める作業は,別表第2に掲げる作業とする。ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

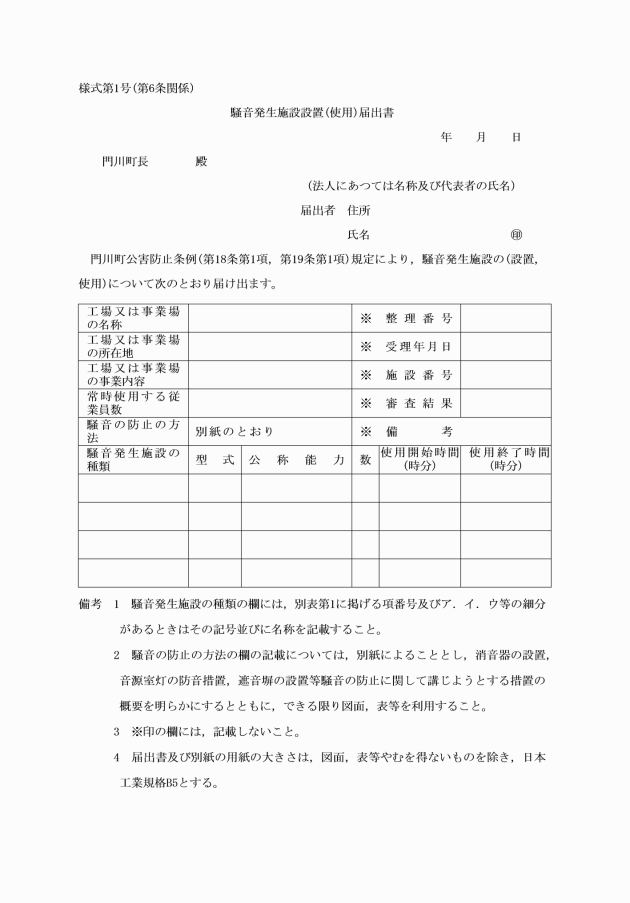

(騒音発生施設の設置の届出)

第6条 条例第18条第1項の規定による届出は,騒音発生施設設置(使用)届出書[様式第1号]によってしなければならない。

2 条例第18条第1項第5号に規定する規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 工場又は事業場の事業内容

(2) 常時使用する従業員数

(3) 騒音発生施設の型式及び公称能力

(4) 騒音発生施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

3 条例第18条第2項の規定により騒音発生施設設置(使用)届出書に添附しなければならない書類は,特定工場等及びその附近の見取図とする。

(経過措置に伴う届出)

第7条 条例第19条第1項の規定による届出は,騒音発生施設設置(使用)届出書によらなければならない。

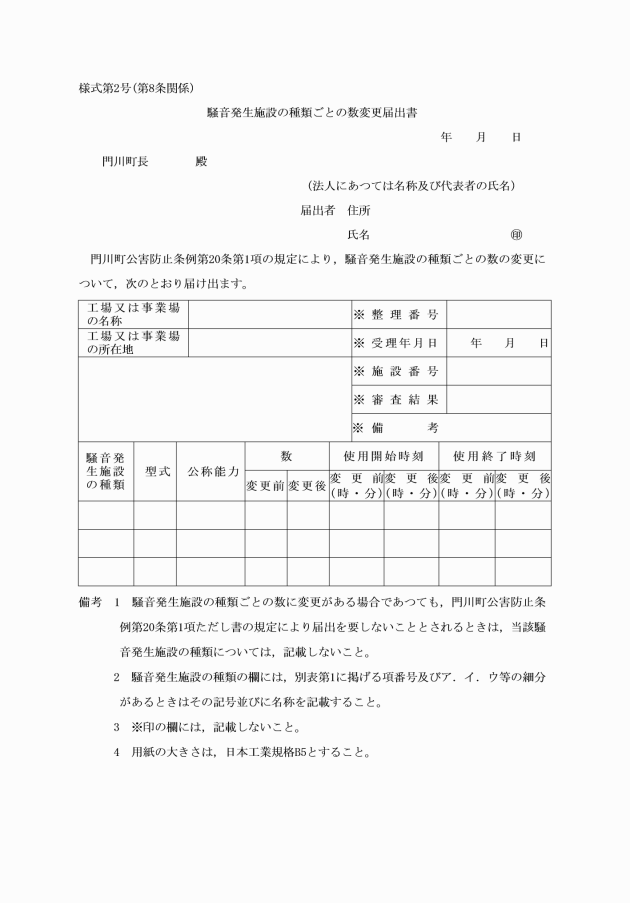

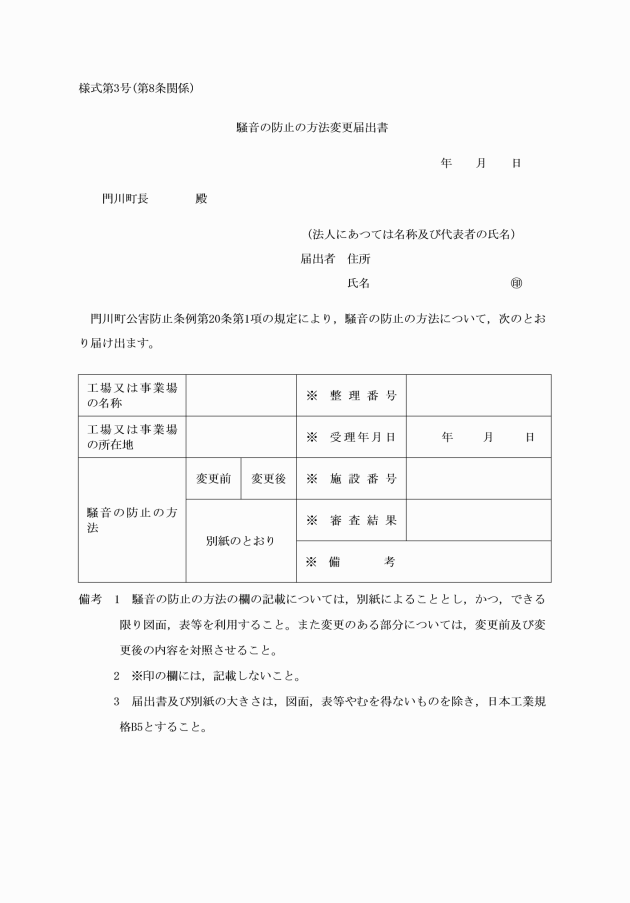

(騒音発生施設の数等の変更の届出)

第8条 条例第20条第1項の規定による届出は,条例第18条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書[様式第2号],条例第18条第1項第4号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては騒音の防止の方法変更届出書[様式第3号]によってしなければならない。

2 条例第18条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書には,当該変更に係る騒音発生施設の種類ごとに第6条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 条例第20条第1項ただし書に規定する規則で定める範囲は,条例第18条第1項,第19条第1項又は第20条第1項の規定による届出に係る騒音発生施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該騒音発生施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合とする。

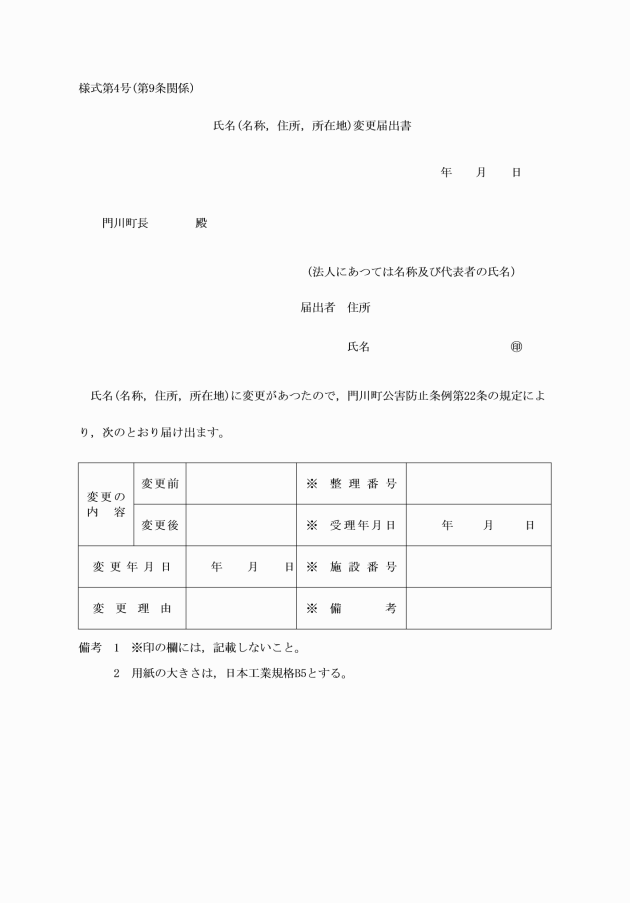

(騒音発生施設設置者の氏名の変更等の届出)

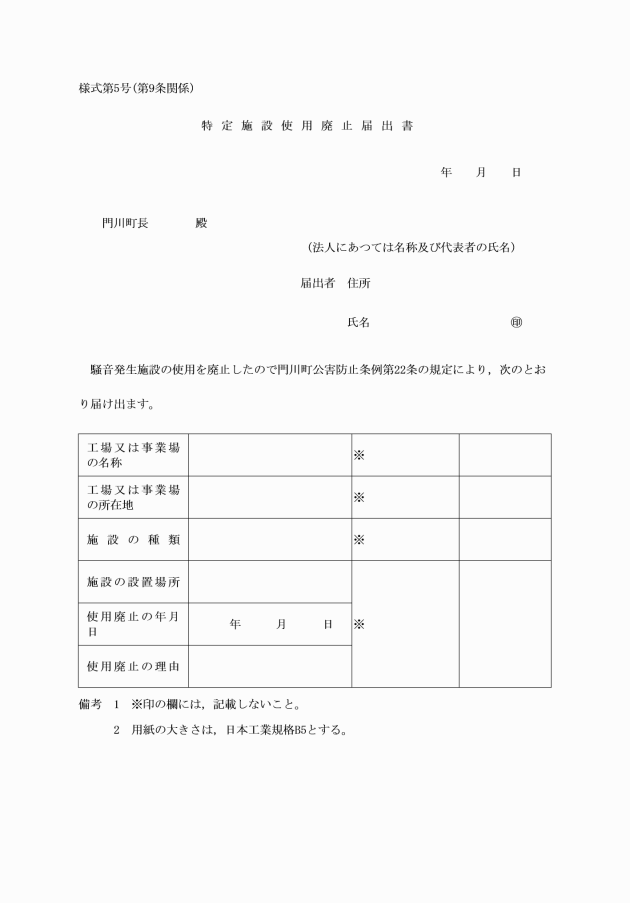

第9条 条例第22条の規定による届出は,条例第18条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名(名称,住所,所在地)変更届出書[様式第4号],特定工場等に設置する騒音発生施設のすべての使用の廃止に係る場合にあっては,特定施設使用廃止届出書[様式第5号]によってしなければならない。

(騒音発生施設に係る承継の届出)

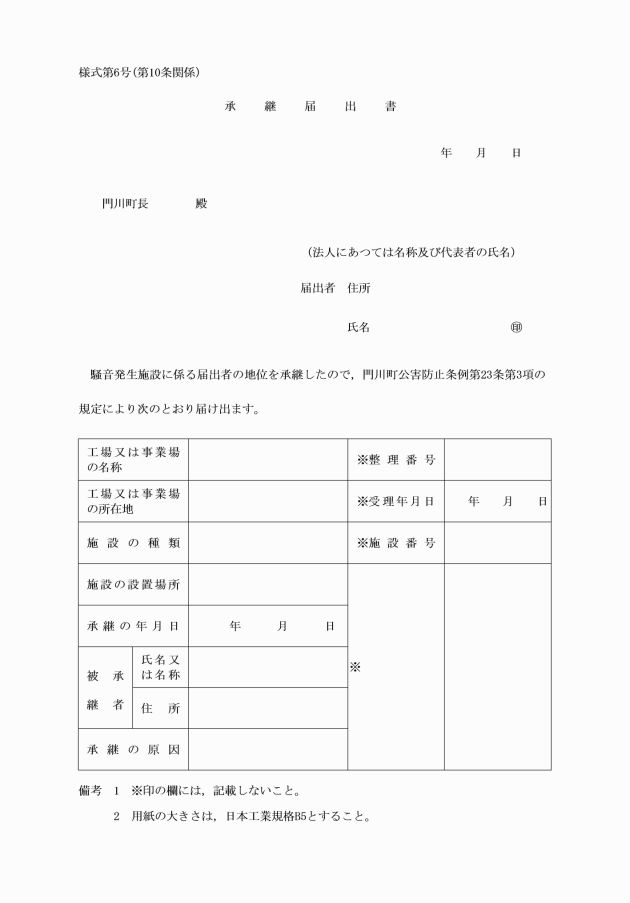

第10条 条例第23条第3項の規定による届出は,承継届出書[様式第6号]によってしなければならない。

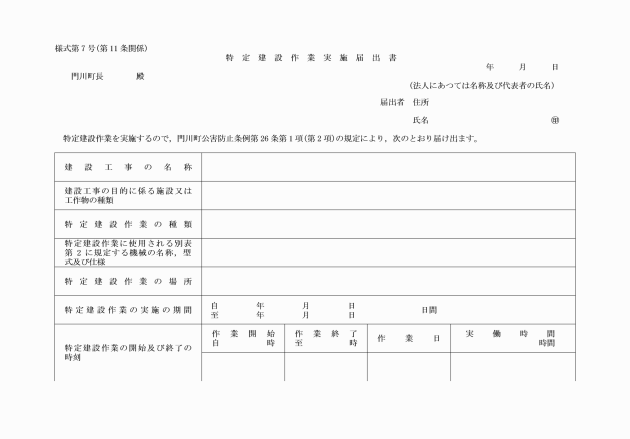

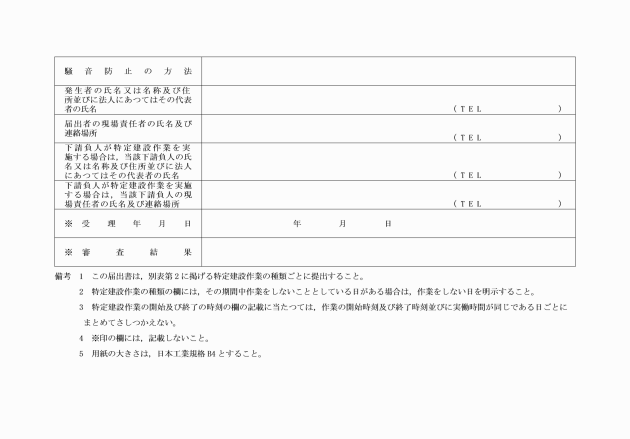

2 条例第26条第1項第5号に規定する規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用される別表第2に規定する機械の名称,型式及び仕様

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は,当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は,当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条に規定する公民館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(1) 午後7時から翌日の午前8時までは拡声機を使用しないこと。ただし,拡声装置を設置した施設で施設内に対して行うものを除く。

(2) 同一場所において拡声機を使用する場合の拡声機の使用時間は,1時間に45分を超えない時間とする。

(3) 拡声機から発生する音量は,その音響を発する場所から10メートル地点において,条例第16条第1項の規定により定められた特定工場等に係る騒音の規制基準に10デシベル加えた音量以下とする。

(1) 法令により認められた事項のために使用するとき。

(2) 広報その他公共のために使用するとき。

(3) 祭礼,盆おどりその他地域慣習となっている行事のために使用するとき。

(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業をいう。)

(2) 喫茶店営業(食品衛生法施行令第35条第2号に規定する喫茶店営業をいう。)

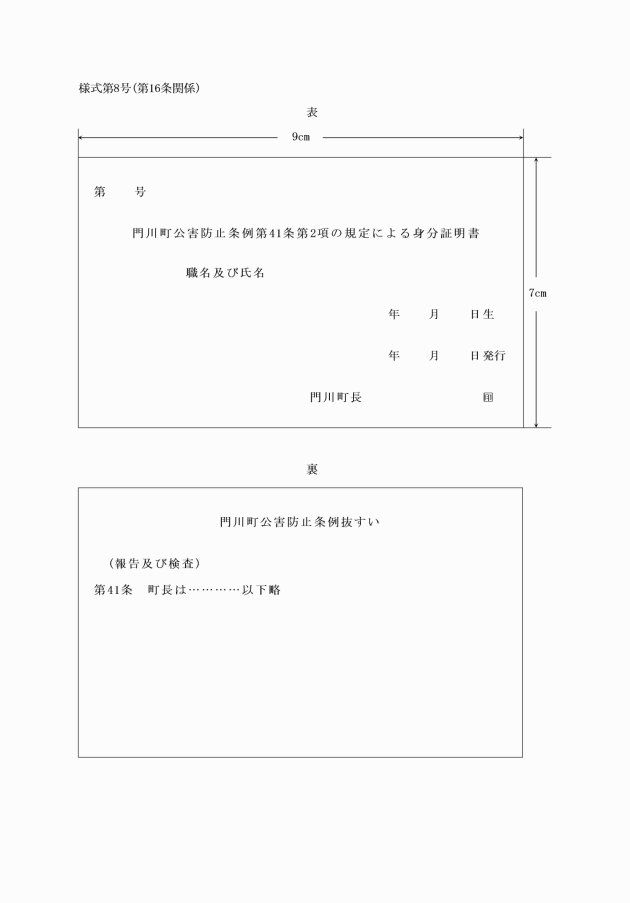

(立入検査の身分証明書)

第16条 条例第41条第2項の証明書は,身分証明書[様式第8号]によるものとする。

(書類の提出部数)

第18条 条例の規定による届出に係る書類の提出部数は,1部とする。

附則

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成22年7月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

騒音発生施設

1 金属加工機械

ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの)

イ 製管機械

ウ ベンデイングマシン(ロール式のものであって,原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のもの)

エ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

オ 機械プレス(呼び加工能力が30重量トン以上のもの)

カ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの)

キ 鍛造機

ク ワイヤーフオーミングマシン

ケ ブラスト(タンブラスト以外のものであって,密閉式のものを除く。)

コ タンブラー

2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの)

3 土石用又は鉱物用の破砕機,摩砕機,ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のもの)

4 織機(原動機を用いるものに限る。)

5 建設用資材製造機械

ア コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き,混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの)

イ アスフアルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のもの)

6 穀物用製粉機(ロール式のものであって,原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のもの)

7 木材加工機械

ア ドラムバーカー

イ チツパー(原動機の定格出力が2.25キロワツト以上のもの)

ウ 砕木機

エ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの,木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの)

オ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの,木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの)

カ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの)

8 抄紙機

9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10 合成樹脂用射出成形機

11 鋳型造型機(ジヨルト式のものに限る。)

別表第2(第4条関係)

特定建設作業

1 くい打機(もんけんを除く。),くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2 びよう打機を使用する作業

3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)

4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって,その原動機の定格出力が15キロワツト以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスフアルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

別表第3(第5条関係)

騒音に係る規制基準

1 特定工場等に係る騒音の規制基準

時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 | |

午前8時から午後7時まで | 朝 | 午前6時から午前8時まで | 午後10時から午前6時まで | |

夕 | 午後7時から午後10時まで | |||

住居専用地域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル | |

住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル | |

準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル | |

工業地域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル | |

上記以外の都市計画地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル | |

町長の指定する区域 | ||||

備考

1 「住居専用地域」,「住居地域」,「準工業地域」,「工業地域」,「上記以外の都市計画地域」とは別添図面に表示した地域とする。

2 「デシベル」とは計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3 騒音の測定は,日本工業規格C1502に定める指示騒音計,C1503に定める簡易騒音計又は国際電気標準会議のPub179に定める精密騒音計を用いて行うものとする。この場合において,聴感補正回路は,A特性を用いることとする。

4 騒音の測定方法は,当分の間,日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし,騒音の大きさの決定は次のとおりとする。

ア 騒音計の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値とする。

イ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値がおおむね一定の場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

ウ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

2 特定建設作業に係る騒音の規制基準

人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの号本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合

道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき,道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき,道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が附された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特設建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は,この限りでない。

(3) 特定建設作業の騒音が当該特定建設作業の場所において1日10時間をこえて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし,当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合

災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は,この限りでない。

(4) 特定建設作業の騒音が,別表第2第1号から第3号までに掲げる特定建設作業に係るものにあってはこれらの全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日,同表第4号及び第3号に掲げる特定建設作業(これを連続して行う同表第1号から第3号までに掲げる特定建設作業を含む。)に係るものにあっては,これらの全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において1月をこえて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし,災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は,この限りでない。

(5) 特定建設作業の騒音が,日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし,災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合,鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合道路法第34条の規定に基づき,道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が附された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき,道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を附された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は,この限りでない。

備考

1 特定工場等に係る騒音の規制基準の備考2から4までの規定は,この表に準用する。

2 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値が一定でない場合は,その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。